Veröffentlicht in „Freude mit der Kleintierzucht“ 9/2025 – Fachzeitschrift für Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben, Geflügel, Ziergeflügel und Vögel

Die Rassenkreise der Kanarienvögel

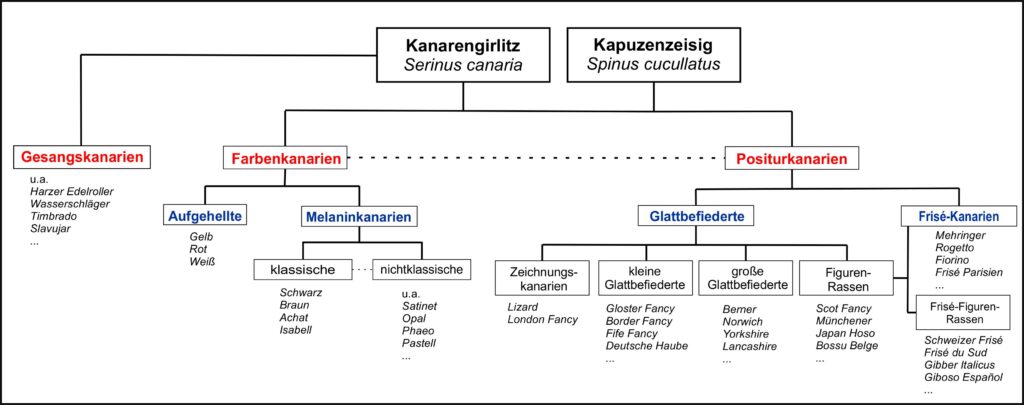

Im Laufe der Domestikation kristallisierten sich drei Rassenkreise heraus: Gesangskanarien, Farbenkanarien und Positur- oder Gestaltskanarien. In jedem dieser Rassenkreise sind viele unterschiedliche Kanarienrassen herausgezüchtet worden.

Gesangskanarien

Bei den Gesangskanarien wird vor allem die Verbesserung und Vervollkommnung des Gesangs der größte Wert gelegt. Die Figur und die Federfarben spielt bei den Gesangsvögeln eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Allerdings legen viele Kanarienfreunde besonderen Wert auf einen möglichst rein gelben Vogel und beim Wasserschläger wird das Vorherrschen der gelben Gefiederfarbe sogar gefordert.

Wir kennen heute eine ganze Reihe verschiedener Gesangskanarienrassen. Oft haben sie nur regionale Bedeutung und sind in anderen Ländern oder Landstrichen weitgehend unbekannt. Die wohl bekannteste Gesangskanarienrasse Deutschlands ist unzweifelhaft der „Harzer Edelroller“. Aber auch der belgische „Wasserschläger“ (auch bekannt als „Malinois“), der spanische „Timbrado“ und sein Verwandter, der „Cantor Español“, und der „Slavujar“ vom Balkan sind in Europa sehr bekannt und finden auch außerhalb ihrer Heimatländer immer mehr Liebhaber.

Regional von Bedeutung sind der auf dem nordamerikanischen Festland beliebte „American Singer“ oder auch der „Russian Canary“, der vor allem westlich des Urals von Liebhabern gezüchtet wird. Darüber hinaus gibt es in bestimmten Landstrichen der Welt noch weitere Gesangsrassen. Oft sind es eng umgrenzte Gebiete, in denen nur wenig Gesangszüchter leben. Meist haben diese dann auch wenig oder keinen Kontakt zu anderen Kanarienzüchtern oder Züchterorganisationen anderer Gebiete und Länder. So bleibt es nicht aus, dass die Vögel dieser Züchter sich gesanglich immer mehr von ihrem Ursprung entfernen und so nach und nach eine eigene Gesangsrasse bilden. Das ist jedoch nur möglich, weil den Kanarienvögeln ein sehr großes stimmliches Repertoire genetisch vorgegeben ist, was der Züchter durch Auslesezucht in sehr unterschiedliche Richtungen lenken und festigen kann.

Allen etablierten Rassen und regionalen Schlägen ist gemeinsam, dass deren Züchter den Gesang der Vögel nach ihrem Schönheitsempfinden züchterisch verändern. Da man über ein Schönheitsempfinden bekanntlich trefflich streiten kann, gibt es auch bei den etablierten Gesangskanarienrassen durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Tour die jeweilige Rasse zu bringen hat oder nicht. Das führt letztendlich zu verschiedenen Gesangsschlägen innerhalb einer Gesangsrasse.

Wie die Alten so zwitschern auch die Jungen

Ein Teil des Gesangs ist beim Kanarienvogel angeboren. Genetisch verankert sind die Gesangsschemen, die Strophen mit ihren verschiedenen Tönen und der Rhythmus des Gesangsvortrages. Diese Anlagen lassen sich durch züchterische Auslese minimieren oder maximieren, so dass schließlich Vögel mit einem kleinen oder großen Gesangsrepertoire züchtbar sind. Der andere Teil des Gesangs wird durch individuelles Lernen erworben. Als Lehrer dient in der Natur der Vogelvater. In den Gesangszuchten kann ein Vorsänger, ein Kanarienmännchen mit möglichst fehlerfreiem Gesang, verwendet werden.[1]

Der bekannte Kanarienzüchter Karl Reich aus Bremen entsann sich, dass bereits im 18. Jahrhundert die Tiroler Bergleute die berühmten Gesangskanarien mit Nachtigallenschlag züchteten. Er versuchte mit Hilfe einer entsprechenden Fütterung die Gesangszeit der Nachtigallen zu verlängern, um sie als Vorsänger für seine Gesangskanarien zu verwenden. Später kam ihm der Gedanke Grammophonplatten mit Nachtigallengesang zu verwenden.[2] Heute werden technische Geräte (CD-, DVD-, MP3-Player usw.) benutzt. Diese Tonträger enthalten die möglichst fehlerfreien Gesänge der jeweiligen Kanarienrasse und können endlos und in hoher Qualität vorgespielt werden

Das Lied der Gesangskanarien

Das Lied unserer Kanariensänger in der Theorie zu beschreiben, wird immer ein Versuch bleiben. Dem Laien mutet es schon etwas befremdend an, wenn von „ru-ru-ru“ oder „li-li-li“ geschrieben wird. Es ist jedoch ein Versuch, eine Gesangstour lautmalerisch zu beschreiben. In der Vergangenheit gab es auch Versuche, den Kanarienvogelgesang mittels Notenschrift aufzuschreiben. Aber dies hat sich nicht durchgesetzt, sicher, weil nicht viele Menschen in Lage waren, diese Notenschrift zu lesen. So ist es auch heute noch von unschätzbarem Vorteil, wenn man sich von Kennern des Kanarienvogelgesanges das Kanarienlied am singenden Vogel direkt beschreiben lässt. Nur so kann man nach und nach die Feinheiten und Unterschiede der einzelnen Strophen und Touren erlernen. Voraussetzung ist ein gewisses musikalisches Gehör und Empfinden des Gesangskanarienzüchters.

Wenn man den Gesang des Kanarienvogels untersucht, stellt man fest, dass das Lied aus vielerlei Tongebilden besteht. Der Kanarienvogel beherrscht 30 bis 40 verschiedene Lauttypen, die als Silben bezeichnet werden. Diese Silben sind die Grundbausteine des Kanariengesangs und seiner anderen Lautäußerungen.[3] Eine Silbe wird zumeist mehrmals und gleichförmig wiederholt, ehe der Vogel zum nächsten Lauttyp wechselt. Diese wiederholten Silben bezeichnet der Gesangskanarienzüchter als Touren. Aus den Touren baut sich der Vogel seine Strophen auf. Diese können sehr unterschiedlich ausfallen, denn Kanarienvögel sind Meister der Improvisation. So kann die Reihenfolge der Touren verändert werden, mal werden Touren in einer Strophe weggelassen oder hinzugefügt, mal die Touren länger oder kürzer gesungen.

Der Kanarengirlitz, als Urform aller heutigen Kanarienvogelrassen, singt die Touren aber nicht in solch einer Vollkommenheit wie unsere heutigen Gesangskanarienrassen. Die Gesangskanarienzüchter haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Touren, welche sich durch Wohlklang auszeichnen, zu verbessern. Sie können heute stolz darauf sein, dass dies gelungen ist. Man gab diesen Touren Bezeichnungen, die ihrer „Gangart“ entsprechen. So gibt es Rolltouren und abgesetzte Touren, welche sich aus Konsonanten und Vokalen zusammensetzen. Bei den Rolltouren werden die Töne zusammenhängend, kontinuierlich, vorgetragen, und bei den abgesetzten Touren sind regelmäßige Intervalle zu hören.

Die Zucht der Gesangskanarien unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Kanarienrassen. Bei der Zusammenstellung der Zuchtpaare ist es relativ leicht, Männchen zu verwenden, die einen guten Gesang vortragen können. Weibchen singen nicht, vererben aber trotzdem die Anlagen für einen guten Gesang. Deshalb muss man Weibchen einsetzen, die von einem gut singenden Männchen abstammen. Wichtig ist, dass der Gesangskanarienzüchter ein musikalisches Gehör hat. Er muss die Qualität der einzelnen gesungen Touren seiner Vögel einschätzen können. Das ist eine schwierige Aufgabe für einen Anfänger in der Gesangszucht. Er ist auf die professionelle Hilfe eines aufgeschlossenen Gesangszüchters angewiesen, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

Quellen

[1] Thorpe, W. H.: Bird-Song. The biology of vocal communication and expression in birds, University Press, Cambridge 1961, (Cambridge monographs in experimental biology; Bd. 12).

[2] Schneider, B.: Als die Wellensittiche nach Europa kamen. Auf den Spuren von Karl Ruß und Karl Neunzig – ein Streifzug durch 100 Jahre Geschichte der Vogelliebhaberei. Eigenverlag 2005. ISBN 3-00-014787-X. Siehe auch unter: http://www.russundneunzig.de.

[3] Peter Berthold, Einhard Bezzel und Gerhard Thielcke: Praktische Vogelkunde. Kilda-Verlag Greven,1980.

[4] Harald Fuchs: Zum Singen geboren. Rainar Nitzsche Verlag, 1998.