Veröffentlicht in „Freude mit der Kleintierzucht“ 10/2025 – Fachzeitschrift für Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben, Geflügel, Ziergeflügel und Vögel

In den ersten Jahrhunderten der Haustierwerdung des Kanarengirlitz zum Kanarienvogel wurde besonders auf den Gesang Wert gelegt. Die grüne Gefiederfärbung der Kanarengirlitze – wir sprechen heute von einer schwarz-gelben Färbung – war vorherrschend. Aber immer häufiger traten in den Zuchten Vögel auf, die melaninfreie, und damit ganz gelbe, Federn besaßen. Schnell wurde erkannt, dass man solche gescheckten Vögel miteinander verpaaren konnte und die Nachkommen teilweise größere gelbe Gefiederareale hatten. Diesen Vorgang konnte man so lange wiederholen, bis ganz gelbe Vögel entstanden – die sprichwörtlichen „Gelben Sänger“.

Um 1677 berichtete der Augsburger Arzt Dr. Lucas Schröck (1646 bis 1730) – auch unter der latinisierten Namensform „Schroeckius“ bekannt – zum ersten Mal von schneeweißen Kanarienvögeln.

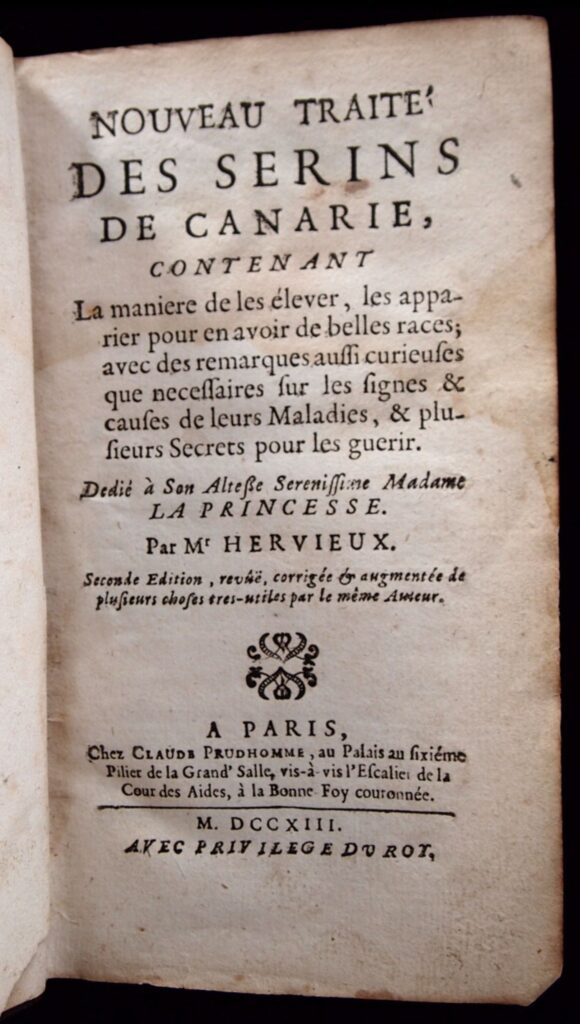

Jean-Claude Hervieux de Chanteloup (1683 – 1747) veröffentlichte 1709 sein Buch „Nouveau traité des serins de Canaries“, in dem er 28 unterschiedliche Varietäten der Kanarien, beginnend mit der häufigsten und endend mit der seltensten, aufführte. Die meisten waren einfach gescheckte Vögel; ein weißer Schwanz oder sogar eine versteckte helle Feder genügten, um als eigene Varietät zu gelten. Es zählte aber auch Farben auf, wie Weiß, Grau, Achat und Isabell. Ob diese den heutigen Kanarienfarben entsprechen, ist fraglich.

Bereits um 1709 trat in der Kanarienzucht des Amsterdamer Bürgermeisters Joan Corver (1628 bis 1716) Vögel mit helleren Melaninen auf. Möglicherweise handelt es sich bei ihnen um die Kanarienfarbe „Achat“, wie sie auch Hervieux bereits nannte.

Bei vielen Vögeln ist Braun eine der ersten Melaninmutation überhaupt. Die von Hervieux als „Isabelle“ bezeichnete Varietät könnten braune Kanarien sein. Meist wurden sie in anderen früheren Schriften als „Cinnamon“ oder „Zimt“ bezeichnet. Eine erste Erwähnung einer eigenständigen „Zimtrasse“ finden wir 1825 in „The British Aviary“.

Aufgehellte Kanarien

Die aufgehellten Kanarien, die oft auch Lipochromkanarien genannt werden, sollen im gesamten Gefieder und in den Hornteilen keinerlei Melanin zeigen. Entstanden sind sie durch Auslesezucht immer weniger melaningescheckter Vögel. Nur in den Augen findet sich noch Melanin, so dass diese dunkel bleiben. Es handelt sich also richtigerweise um leuzistische Vögel.

Die Bezeichnung „Lipochrom“ stammt noch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, als der Begriff „Carotinoid“ noch nicht festgelegt war. Man bezeichnete die in Fetten löslichen Farbmittel als Lipochrome (griech: lipos = Fett; chroma = Farbe) oder zu Deutsch: „Fettfarbe“. Später wurde international der Begriff „Carotinoid“ (auch „Karotinoid“) für diese große Stoffgruppe eingeführt. Nur in der Kanarienzucht hat sich seit mehr als 60 Jahren der alte Begriff bis zum heutigen Tag erhalten! Wir Kanarienzüchter sprechen vom Lipochrom oder von der Fettfarbe, wenn wir die Grundfarbe des Gefieders unserer Kanarien meinen. So gesehen hat das „Lipochrom“ eine neue Begrifflichkeit erhalten und kann dann – aber bitte nur dann – für die Gefiederfärbung unserer Vögel gelten.

Gelb

Der aufgehellt gelbe Kanarienvogel ist für viele Menschen DER Kanarienvogel schlechthin, denn sie wissen meist nicht um die Vielfalt der Kanarienfarben.

Die gelben Kanarien weisen eine gewisse Varianz in der Gelbtönung auf. Somit kommen eine Reihe von Gelbtönen für die Lipochromfärbung in Betracht. Im deutschen Sprachgebrauch sind das ein „Goldgelb“ und ein „Zitrongelb“. Ein goldgelber aufgehellter Kanarienvogel besticht durch seine sehr markante gelbe Erscheinung. In der Bewertung auf Vogelschauen wird aber der zitronengelbe Vogel den Vorzug bekommen.

Weiß

Weiße Kanarienvögel können keine Fettfarbe, auch Lipochromfarbe genannt, im Gefieder ablagern. Die Federn bleiben ungefärbt, also weiß. Wir kennen zwei verschiedene Mutationen, die zum weißen Kanarienvogel führen.

Dominatweiß oder Deutschweiß

Wie schon weiter oben erwähnt, waren im 17. Jahrhundert weiße Kanarien bekannt. Diese Vögel verschwanden aber und tauchten erst 200 Jahre später wieder auf. Einmal in Ostpreußen und ein zweites Mal in Aschersleben beim Züchter Bibrack.

Wie sich herausstellte, vererbt diese weiße Mutation autosomal (frei vom Geschlecht) und dominant und wird deshalb als Dominantweiß bezeichnet. Da diese Mutation erstmalig in Deutschland auftrat, werden diese Vögel auch als Deutschweiß bezeichnet.

Aufgehellt dominantweiße Kanarien sollen möglichst reinweiß sein, jedoch ist das Weiß nicht so strahlend wie bei den Rezessivweißen. An den Rändern der Schwungfedern muss Lipochrom noch deutlich sichtbar sein.

Sie dazu auch mein Artikel „Dominantweiße Kanarien„

Rezessivweiß oder Englischweiß

Im Jahr 1908 fiel in der Zucht von Frau Lee in Martinborough (Neuseeland) ein weißes Weibchen, das keine lipochromhaltigen Schwungfedern hatte. Gleichzeitig trat diese neue Mutation auch in London bei dem Züchter Kiesel auf. Diese Mutation wird deshalb oft auch Englischweiß genannt.

Die Mutation bewirkt, dass der Vogel keine Carotinoide aus der Nahrung absorbieren kann. Er kann also keine Lipochrome bilden, die im Gefieder abgelagert werden können. Er kann aber auch kein Vitamin A bilden und ist auf die Zufuhr von reinen Vitamin A angewiesen.

Aufgehellt rezessivweiße Kanarien müssen eine reinweiße Federfarbe im gesamten Gefieder zeigen. Die Hornteile sind nicht fleischfarben, sondern (käsig)blass hornfarben. Die Haut dieser Vögel nimmt einen violetten Farbton an.

Sie dazu auch mein Artikel „Rezessivweiße Kanarien„

Rot

Während des Ersten Weltkrieges entdeckten Mischlingskanarienzüchter – der Militärgesandte Georg Baum-Pelzer aus Ostpreußen, der Fabrikdirektor i. R. Carl Balser aus Fulda und der Eisenbahninspektor Ludwig Dahms aus Königsberg – das die männlichen Mischlinge aus der Kreuzung des Kapuzenzeisigs (Spinus cuculatus) mit dem (gelben) Kanarienvogel zum Teil fruchtbar sind. Mit den Zuchtvögeln von Dahms züchtete der ostpreußische Beamte Bruno Matern weiter. Er erkannte das ungeheure Potenzial für die Farbenkanarienzucht und versuchte das Rot der Kapuzenzeisige auf die bis dahin nur gelb- und weißgrundigen Kanarienvögel zu übertragen.

Im Laufe der Zucht konnten orangerote Kanarien gezüchtet werden. Mit Hilfe von karotinreichen Futterzusätzen kann ein roter Kanarienvogel erzeugt werden.

Mutationen der Lipochromfarbe

Ivoor

Um 1950 erschien bei dem niederländischen Nestor und Mentor der Farbenkanarienzüchter Pieter Johannes Helder (1867 bis 1957) in seinem Stamm roter Kanarien eine Mutation mit pastellartiger Lipochromfarbe auf.

Durch Mutation erscheint die jeweilige Lipochromfarbe (von Gelb bis Rot) um etwa 75 % abgeschwächt und zeigt sich dann in einer zarten pastellartigen Tönung. Deshalb wurde diese Eigenschaft früher „Lipochrom-Pastell“ genannt; später wurde die Bezeichnung „Ivoor“ (niederl. = Elfenbein) eingeführt.

Diese Mutation vererbt geschlechtsgebunden rezessiv gegenüber der „normalen“ Lipochromfarbe.

Urucum

Nach verschiedenen Quellen traten 1992 oder 1994 in der brasilianischen Stadt Resende bei Maérico Serpa Laranjo rote aufgehellte Kanarien auf, deren Schnäbel, Ständer, Zehen und Krallen rötlich gefärbt waren. Neben den roten Hornteilen zeigen die Federn der Rotschnäbel oder Urucum-Kanarien in nichtintensiv keinen weißen Federrand, sondern einen rötlichen Federsaum. Darüber hinaus besitzt die Kloakenregion das volle Lipochrom und ist nicht abgeschwächt, wie es sonst bei anderen Kanarien der Fall ist.

Der Name „Urucum“ leitet sich vom brasilianischen Annattostrauch (Bixa orellana) ab, den die Indios auch Urucum nennen. Aus den Früchten gewinnen sie einen kräftig roten Saft, den sie für Körperbemalungen verwenden.

Inzwischen hat sich diese frei und rezessiv vererbende Mutation auch auf die gelben Kanarien übertragen lassen, die dann Gelbschnäbel genannt werden. Bei ihnen sind die Hornteile kräftig gelb gefärbt und der sonst weiße Federsaum nichtintensiver Vögel ist hellgelb.

Sie dazu auch der Artikel „Die Mutation Urucum bei den Farbenkanarien„

Weißflügel

Vor etwa 15 Jahren tauchten aufgehellte Kanarien auf, die weiße Flügel und einen weißen Schwanz besaßen. Anfänglich wurde unterstellt, dass das Großgefieder dieser Vögel mit Chemikalien ausgebleicht wurden. Das stellte sich aber als haltlos dar, denn es handelt sich offenbar um eine echte Mutation. Einige Quellen sprechen von einer freien rezessiven Mutation.

Da das Großgefieder im ersten Lebensjahr nicht gemausert wird, muss man die Entwicklung lipochromfreien Federn des Großgefieders mit karotinarmer Nahrung unterstützen. Erst vor und in der Jugendmauser kann karotinreiches Futter gereicht werden. Verlieren die Jungvögel jedoch dann Federn des Großgefieders, werden die nachwachsenden Federn Lipochrom einlagern. Für Wettbewerbe scheidet solch ein Vogel dann aus, kann aber für eine weitere Zucht wertvoll sein.

Der Intensitätsfaktor

Alle vorgenannten Kanarienfarben besitzen den Intensitätsfaktor, der uns Kanarienzüchtern die blasse und die intensive Gefiedertextur bescherte. Auf den Bewertungsbögen wird dieser Faktor unter der Position „Kategorie“ beurteilt.

Die nicht intensiven Vögel haben einen mehr oder weniger breiten weißen Federrand an jeder Feder. Deshalb wirkt der Vogel wie mit Schimmel oder Reif überzogen. Die Federfarben erscheinen dann blasser und so wurden diese Vögel früher als „blasse Vögel“, als „B-Vögel“ oder auch als „Schimmelvögel“ bezeichnet. Heute nennen wir sie „Nichtintensive“.

Die Federn der intensiven Vögel besitzen keinen Schimmelrand. Die Lipochromfarbe reicht deshalb bis in die Spitze jeder Feder. Deshalb erscheint die Lipochromfarbe intensiver Vögel leuchtender. Früher bezeichnete man sie als „tiefe Vögel“ oder als „A-Vögel“. Zwischen intensiv und nichtintensiv gibt es eine Vielzahl fließender Übergänge (so genannte A/B-Vögel, Medium-Vögel oder Halbintensive).

Bei dem Intensitätsfaktor handelt es sich um eine quantitative Eigenschaft, die unvollständig dominant vererbt (intermediär). Zu beachten ist, dass die Gene des Z-Geschlechtschromosoms die Ausprägung der Intensität beeinflussen. Das erkennt man besonders an den nichtintensiven Vögeln. Jeder Züchter hat bereits beobachtet, dass nichtintensive Weibchen immer deutlicher diese Eigenschaft zeigen als Männchen und intensive Weibchen in bester geforderter Ausführung selten auftreten.

Sie dazu auch mein Artikel „Über die Intensität„

Mosaik

Ebenfalls unter „Kategorie“ auf dem Bewertungsbogen wird die Ausprägung und Qualität der Mosaikvögel bewertet.

Bei Mosaikvögeln zieht sich das Lipochrom der Federn in den unteren Federteil zurück. Nur an fünf Körperbereichen reicht das Lipochrom bis an die Federspitze und erzeugt so die typische Färbung der Mosaikkanarien. Die Ausprägung der Lipochromzonen ist bei Männchen und Weibchen unterschiedlich.

Die Mosaikweibchen haben schmale, aber deutlich erkennbare lipochromfarbige Hinteraugenstreifen. Die Flügel haben deutlich abgegrenzte Lipochromareale, die jedoch deutlich kleiner sind als bei den Mosaikmännchen. Der Bürzel muss eine intensive Lipochromfarbe und die Brust eine leichte Lipochromtönung besitzen. Der Rücken, die Körperseiten, der Unterbauch und die Schwung- und Schwanzfedern dürfen keine Lipochromfärbung zeigen. Da diese Form der Mosaiken zuerst auftrat werden diese Mosaikweibchen auch als „Typ 1“ bezeichnet.

Bei den Mosaikmännchen sind die Lipochromareale stärker ausgebildet als bei den Mosaikweibchen. Mosaikmännchen müssen eine gut abgegrenzte lipochromfarbige Gesichtsmaske besitzen. Die Flügelareale sind größer als bei Mosaikweibchen. Der Bürzel ist intensiv gefärbt und die Brust muss eine deutlich ausgeprägte Fettfarbzone haben. Der Rücken, die Körperseiten, der Unterbauch und die Schwung- und Schwanzfedern dürfen keine Lipochromfärbung zeigen. Da die Mosaikmännchen später als die Mosaikweibchen entstanden, werden Mosaikmännchen auch als „Typ 2“ bezeichnet.

Alle hier besprochenen Kanarienfarben lassen sich untereinander kombinieren, sodass eine Vielzahl unterschiedlich gefärbter Kanarien entstehen.

Darüber hinaus sind all diese Lipochromfarben auch bei Melaninvögeln als Grundfarbe zu finden. Sie werden dann gelb-, rot- oder weißgrundig genannt. Die Melaninvögel werden in einem weiteren Artikel vorgestellt.